- Language

Select Language

- 視覚サポート

背景色変更

文字サイズ

-

- アクセス

- 検索

リーダーズ・ジャーナル

- #慈恵の強み

- #医師

- #医療

- #先進医療

2024年12月13日

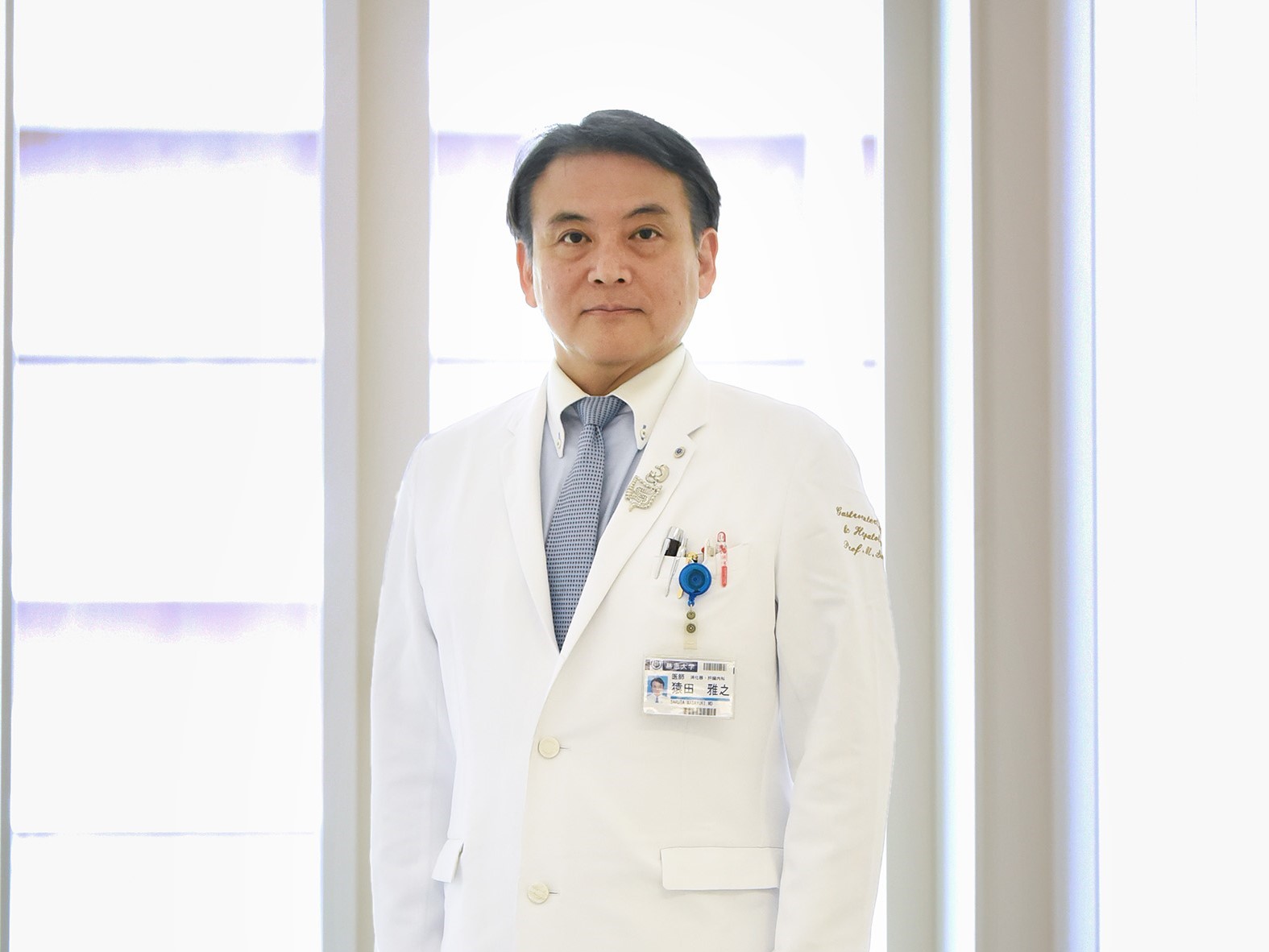

患者さんが難病を難病と感じない様な治療と未来を。

その笑顔のために全力を尽くす #004内科学講座 消化器・肝臓内科 教授 猿田 雅之

1950年に第一内科として開設された「内科学講座 消化器・肝臓内科」は、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓と多くの臓器を対象とし、さらに各臓器に良性/悪性疾患が存在するため疾病数が極めて多く、高い診断能力が求められます。当講座は、「消化管班」「肝臓班」「胆膵班」「腫瘍班」の4部門から構成され、各分野の医師が専門的な診療・治療を行っていますが、特に、国の指定難病である炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)の診療に関しては日本屈指の診療体制を誇っています。炎症性腸疾患の治療・研究で国内外の指導的な立場を担っている猿田医師がどのように構築し、発展させたのか、これまでの道のりとその情熱に迫ります。

若年で発症し、生涯にわたり患者さんの生活を脅かす炎症性腸疾患

私が専門としている炎症性腸疾患は、潰瘍性大腸炎とクローン病に代表され、日本では指定難病とされています。長年、欧米諸国に多く日本には少ない疾患とされ、私が医師になった1997年の日本では潰瘍性大腸炎が50000人程度、クローン病が15000人程度のみの登録しかなく、まさに希少疾患で、附属病院でも200名弱の患者さんが通院している状況でした。

炎症性腸疾患は、10代後半〜30代前半の学生や働き盛りの世代に発症し、小腸や大腸に難治性の炎症や潰瘍が生じ慢性の腹痛と下痢、血便を引き起こすため、学業や仕事に支障をきたすだけでなく、食事を楽しむこともできなくなり、著しく生活の質が落ちる疾患です。また、一度症状が落ち着いた寛解に入っても再燃を繰り返すことが多く、さらに現段階では完治する治療法がないために、患者さんは生涯にわたり病気と付き合わなければなりません。

2018年に東京で開催された国際カンファレンスでの猿田医師

近年、日本の炎症性腸疾患の患者数は増加し続けており、2014年の疫学調査では、潰瘍性大腸炎は219685人、クローン病は70700人と判明し、特に潰瘍性大腸炎は米国に次ぐ世界第2位の患者数となっています。発症機序は未だ不明ですが、遺伝的素因の上に、環境因子や免疫因子などの複合的な要素が加わり、発症すると想定されています。特に食事の欧米化や、脂肪分の摂取量増加が発症に関与すると考えられています。

近年、病態解明が進み、さらにカプセル内視鏡検査やバルーン小腸内視鏡検査などの高度な検査や、便検体や尿検体を用いたバイオマーカーなど新たな検査方法の登場により、診断や重症度を正しく評価できるようになり、それに合わせた各種薬剤も開発・登場しています。正しく病態を把握し、適切な薬剤を選択することにより、臨床的な症状が消失した「寛解」を達成し、寛解を維持することで生活の質を取り戻せる様になっています。

さらに近年では、内視鏡的に潰瘍が全て消失し粘膜が元に戻る「粘膜治癒」が新たな目標に設定されています。ただ、どの薬剤をどの状況で使うかなどの判断は、まだまだ難渋することもあるのが現状です。

医師になった以上は、患者さんに寄り添い、元気にしたい

祖父も父も大学病院の勤務医として活躍し、さらに父は他学ですが内科の主任教授をしていたので、患者さんを中心とした多忙な生活は目の当たりにしてきました。当時、父のその多忙すぎる生活を理解できないこともありましたが、常に患者さんに優しく接し、多くの感謝の手紙をもらう姿に触発され、在籍していた大学の経済学部を自主退学し、東京慈恵会医科大学医学部に入学しました。その頃から内科医になることを意識し、できれば原因不明の疾患に挑む医師になりたいと思うようになりました。

ぼんやりとしたイメージしかなかった私に大きな影響を与えたのは、医学科6年生の講義でした。それまでは炎症性腸疾患は医師になるために覚えなければならない疾患としか感じていなかったのですが、講義で自分と同じ世代の若者が発症し生涯付き合わなければならない難病であること、適切な治療薬が少なく、寛解に入らなければ全大腸切除や複数回の腸切除を余儀なく受けなければならない疾患であることを知り、大きな衝撃を受け、同時に私の中で何かが芽生えた瞬間でした。

留学時代の師であるStephan Targan教授と猿田医師

初期研修後、当時多くの患者が通院する国立国際医療センター(現、国立国際医療研究センター病院)に後期レジデントとして赴任し、実際の診断法、評価法、治療法など多くを学びましたが、一方で内科治療の限界も知ることができました。そこで病態をもっと理解することが必要と感じ、大学院への進学を決意し、東北大学の病理学講座に国内留学しました。

免疫細胞の異常分布やストレス関連ペプチドの異常分泌が病態に関与することを見出し、さらに詳細な研究を求めて、当時最先端の研究をしていた米国ロサンゼルスのCedars-Sinai Medical Centerの炎症性腸疾患センターに留学しました。そこで、私の師であるStephan Targan教授に、「臨床医は疑問に感じたポイントをその都度研究してまとめ論文化することが大切で、ホームラン王よりもヒット王を目指しなさい」とアドバイスされ、それは今も私の研究のモチベーションになっています。米国では、治療が難治化し手術となった症例が多く、その検体で多くの研究ができ、改めて腸管の免疫細胞やサイトカインの異常により発症・増悪していることがわかりました。

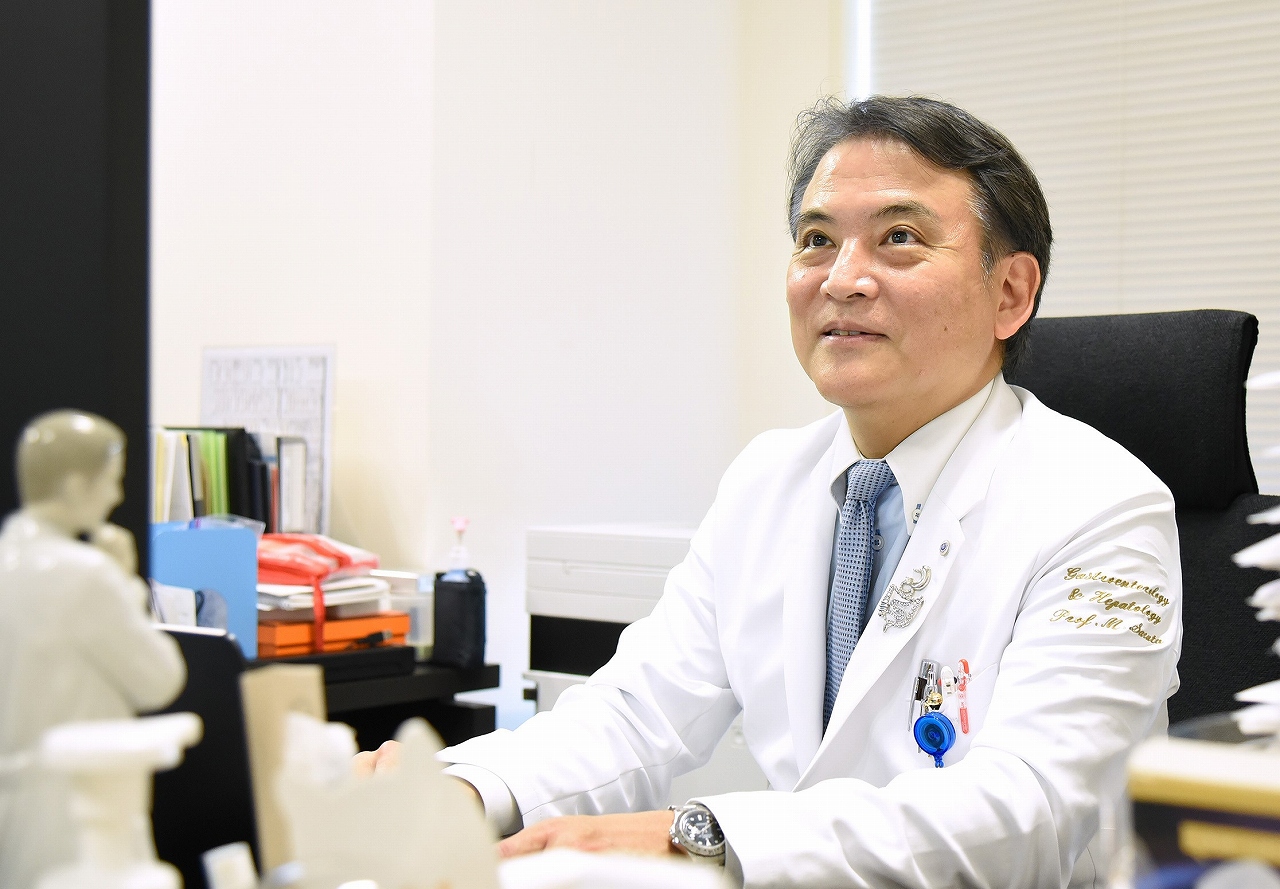

大学病院を最後の砦として適切に安全に診療し、難病の炎症性腸疾患を難病らしかぬ疾患にしたい

帰国後、慈恵には専門の先生がほとんどいないこと、確定診断がつかず「疑い」のままが多いこと、同じ薬剤を継続し適切な薬剤に変更しないこと等を問題と捉えました。そこで、炎症性腸疾患の認知度を上げること、米国の治療の考え方とのギャップを理解すること、治療適正化に向けた取り組みを行うこと、専門外来を立ち上げること、多職種連携による患者さんを中心にしたチーム医療を行うこと、等を目標に掲げました。

まず、入院中の炎症性腸疾患患者の回診を行い、経過を詳細に評価して治療法を提案することから始めました。当初は少人数で始めましたが、理論に基づく治療方針の提示が噂となり、若手医師達が帯同し、気づけば大人数の回診に成長し、これが薬剤師と栄養士も同席する現在の「炎症性腸疾患カンファレンス」へと進化を遂げました。まさに信じて進めば結果は自ずとついてくると確信しました。

さらに、当時は炎症性サイトカインTNF-αを直接阻害する抗体製剤が登場し劇的な効果を示しましたが、新しい機序のため日本では効果より副作用の懸念ばかりが話題となりました。米国では、若い世代が罹患する炎症性腸疾患に対し、食生活が元通りにならない治療は不十分という考えが根底にあり、多少の副作用が生じうる薬剤・環境でもきめ細やかに対応すれば乗り越え、大きなメリットが得られるとされてきました。

「炎症性腸疾患カンファレンス」に参加する猿田医師ら

つまり、医師のきめ細やかな配慮は様々なリスクも回避しうるというもので、私は今も担当患者さん全ての内視鏡検査を自らが行い、自分の目で確認し、各々に適切な治療を提供できる様に配慮しています。また、分院や関連病院を問わず、治療に難渋した症例は全て受け入れる体制も整えました。さらに、国内外の学会・研究会・会議に参加し、最新の治療や研究を積極的に取り入れ、診療レベルの向上に注力しました。

その結果、2016年と2020年発刊の「炎症性腸疾患診療ガイドライン」作成委員を務め、常に複数の第2相/第3相国際共同臨床試験(治験)も実施し、最新かつ最良の医療を提供できる施設に成長しました。努力が実を結び、帰国した2007年に300名弱であった患者数は、1600名を超え(2024年4月)、分院も加えると3500名を超える拠点病院になりました。これからも臨床・研究・教育に邁進し、患者さんが難病を難病と思わないような生活を送れる様にお手伝いしたいと思っています。

ひと言解説

増加し続ける高齢の炎症性腸疾患患者さんにどのように対応するのか

潰瘍性大腸炎やクローン病に代表される炎症性腸疾患は、若年者に多い疾患とされていますが、近年新たなに生じた問題点として、(1)高齢者で新規に発症する患者さんが増えていること、(2)若年発症の患者さんが高齢化していること、が挙げられています。

何故高齢化が新たな問題になるかと言うと、炎症性腸疾患の治療は基本的に免疫抑制をかける薬剤が多く、高齢者は日和見感染を起こす可能性が高くなり選択できる薬剤が制限されること、さらに内科治療の進歩により手術を回避する症例が増えるたことで、消失しきらなかった慢性炎症が長期化し炎症性発癌のメカニズムにより大腸癌を発症する可能性があること、年齢的に他臓器に癌を持つことも多くなり治療が制限されること、等があるからです。

これらの問題点に対して、患者さんの病状や病歴、体調を正しく評価し、患者さんの希望も伺いながら、それぞれの患者さんに合った個別の対応をする必要があり、高い専門性が求められます。治療の選択に悩むことがあれば、是非、私達にご相談ください。

内科学講座 消化器・肝臓内科

教授 猿田 雅之

-

-

総合案内

係員にご遠慮なくご相談ください。

全面禁煙

病院敷地内は全面禁煙です。

マスク着用

院内における感染防止対策のためご協力をお願いします。